POPILLIA JAPONICA: QUALE DIFESA E’ POSSIBILE?

Giovanni Lombardi

Articolo aggiornato il 19 febbraio 2024.

L’esperienza internazionale è un utile riferimento per combattere il coleottero giapponese di nuova introduzione in Italia.

Popillia japonica è un insetto da quarantena rinvenuto per la prima volta il 5 luglio 2014 dal fotografo naturalista Giovanni Micheli nel comune di Turbigo e identificato da Gabriele Franzini (la cronaca del ritrovamento è riportata nel forum naturamediterraneo). In poche settimane ne viene accertata la presenza in una zona più ampia attorno al fiume Ticino, in Lombardia e Piemonte.

Si tratta di un coleottero scarabeide la cui origine primaria è il Giappone e questo è il primo rinvenimento della specie nell’Europa continentale. L’area infestata si è rapidamente allargata a diverse zone di Piemonte, Lombardia e, dal 2021, ad alcuni comuni della provincia di Piacenza. Nel 2017 è stata rinvenuta in Svizzera, proveniente dall’Italia. Segnalazioni anche al di fuori di quest’area area sono giunte alla piattaforma Ornitho (successivamente non confermate). Nel luglio 2020 le trappole hanno raccolto alcuni insetti in provincia di Parma. e nel 2021 una femmina in Sardegna. Questi ritrovamenti sono considerati occasionali, per trasporto passivo, e si ritiene improbabile che abbiano dato luogo a insediamenti locali. Nel 2023 sono stati rinvenuti diversi adulti a Lignano Sabbiadoro (Udine) ed in questo caso sono state attivate misure di eradicazione. Anche in Svizzera nei pressi di Zurigo è stata rinvenuta una popolazione isolata nell’estate del 2023.

La piattaforma GBIF riporta altre due singole segnalazioni in Europa, in Germania nel 2019 e in Inghilterra nel 2020. La stessa piattaforma e la comunità INaturalist registra una segnalazione del giugno 2021 a Casole D’Elsa (Siena).

La Commissione europea l’11 ottobre 2019 ha inserito Popillia japonica in un elenco di venti organismi nocivi prioritari, che richiedono cioè una speciale attenzione da parte dei Paesi membri perché molto dannosi in una prospettiva di maggiore diffusione sul territorio europeo.

Morfologia e ciclo biologico

Gli adulti sono ovali, di 8-11 mm di lunghezza, verdi con elitre color ramato che non coprono completamente la parte finale dell’addome. L’addome porta cinque chiazze di peli bianchi su entrambi i lati, caratteristica che li rende facilmente distinguibili da altre specie.

Le larve, melolontoidi con la tipica forma a C, hanno dimensioni da 1,5 mm fino a circa 32 mm a maturità, color grigio chiaro con addome più scuro per la trasparenza che lascia intravvedere terra e radici ingerite (Held et al., 2009).

L’adulto, che è presente dai primi di giugno fino all’inizio di settembre, si nutre di foglie e fiori di circa trecento specie arbustive ed arboree. Tra le più colpite soia, mais, rosa, nocciolo, drupacee e pomacee, vite, vite del Canada, tiglio, olmo, ecc. Un danno a volte grave lo fa la larva che vive e si sviluppa nel terreno dove si nutre di radici di tappeti erbosi e prati in genere, mais, fagioli, pomodori, fragole, piantine di vivaio ed altre erbacee, evitando di norma solo terreni molto secchi e costipati.

Si tratta quindi di un insetto pericoloso perché danneggia colture e piante spontanee sia negli stadi giovanili che da adulto.

Compie una generazione l’anno, il suo ciclo è descritto nella figura 1.

Gli adulti emergono dal terreno indicativamente a partire dall’inizio di giugno. I maschi precedono le femmine di qualche giorno, queste ultime sono subito fecondate e iniziano la deposizione da zero a 7,5 cm di profondità nel suolo. Le uova schiudono in 10-14 giorni. Nel corso della vita adulta, stimata in 30-40 giorni, si alternano fasi di nutrizione a fasi di deposizione (Held e Potter, 2002; Gibb, 2015). Gli spostamenti in volo alla ricerca di cibo e di suoli idonei alla deposizione sono frequenti. Nel corso di settembre gli adulti escono rapidamente di scena. In climi freddi, ad esempio in Ontario, il ciclo larvale può divenire biennale anche se non per tutti gli individui (Held e Potter, op. cit.). Uno studio del 2019 stima la potenziale distribuzione globale di popillia in base al clima attuale e ai modelli climatici futuri. I risultati mostrano cicli di vita annuali nelle regioni del nord Italia. Al contrario gran parte dell’Europa centrale e settentrionale mostrerà cicli di vita biennali nelle attuali condizioni climatiche (Kistner-Thomas, 2019).

L’ESPERIENZA AMERICANA

L’analisi della letteratura scientifica internazionale ci fornisce un quadro di come si combatte popillia laddove il coleottero è presente da molto tempo. Quasi tutta la ricerca proviene dagli Stati Uniti ed in misura minore dal Canada. Nel paese di origine del coleottero, il Giappone, i danni dell’insetto sono limitati in quanto la sua popolazione è in sostanziale equilibrio ecologico (Held et al, op. cit.).

Negli Stati Uniti la popolazione di popillia – presente dal 1916 (Gibb, op. cit.) – è diffusa negli stati orientali. Inevitabilmente nelle aree esenti nel corso degli anni si sono verificate nuove infestazioni con progressivo allargamento dell’areale. In limitati casi, quando i nuovi rinvenimenti del coleottero erano concentrati in aree molto ristrette e poco numerosi, le nuove infestazioni sono state combattute fino all’eradicazione. Ad esempio nel corso di alcuni decenni è stata eradicata tre volte in California (Held e Potter, op. cit.). Lo Huta, dopo il rinvenimento del coleottero nel giugno 2006, è stata dichiarato esente nel 2014 dopo che per quattro anni le specifiche trappole attrattive sono rimaste vuote. Quel progetto di eradicazione a sua volta derivava dall’esperienza acquisita a Palisade in Colorado e nell’Idaho. Programmi di eradicazione sono attualmente in corso in Oregon e a Vancouver, in Canada. Gli interventi di eradicazione e/o contenimento si concentrano sulle larve. La lotta agli adulti viene attuata solo quando è necessario limitare i danni alle piante pesantemente infestate e viene ritenuta poco utile quando lo scopo è abbattere la popolazione di maggiolino giapponese in un territorio. Il principio attivo larvicida di prima scelta è chlorantraniliprole, attualmente preferito ai neonicotinodi per il minor impatto ecologico.

La mappatura costantemente aggiornata delle nuove infestazioni negli Stati Uniti è disponibile online presso il Center for Environmental and Research Information Systems (CERIS), Purdue University: “Survey Status of Japanese beetle”. L’archivio con le mappe annuali dei nuovi rinvenimenti mostra la facilità con cui l’insetto si diffonde e le possibili modalità di espansione anche nel nostro territorio.

Lotta Biologica

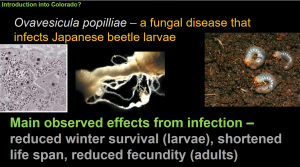

Ovavesicula popillae:un fungo microsporidio in grado di infettare e ridurre la sopravvivenza invernale delle larve oltre che diminuire la fecondità delle femmine adulte portando progressivamente la popolazione di popillia a livelli più accettabili una volta che si è insediato (Piombino et al., 2020). Si ritrova più facilmente in popolazioni di popillia che da molti anni si sono insediate in un territorio. Prove per accelerarne la diffusione in un nuovo ambiente sembrano aver dato buoni risultati. In genere consistono nella distribuzione nel suolo di larve infette preventivamente uccise con il congelamento. Potrebbe essere una importante e più duratura soluzione a cui Italia ed Europa dovrebbero guardare con attenzione.

Da Whitney Cranshaw della Colorado State University.

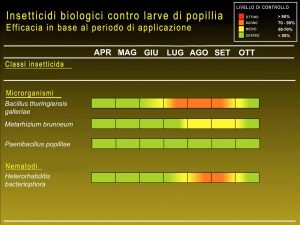

Bacillus thuringiensis galleriae (nomi commerciali GrubGone, formulato contro larve, e BeetleGone contro gli adulti): nuovo specifico ceppo di Bt. Uno studio pubblicato a giugno 2019 conferma la riduzione dell’attività defogliatrice da parte dell’adulto ma non ha riscontrato efficacia contro la larva nel terreno (Redmond et al., 2019).

Metarhizium anisopliae: fungo entomopatogeno che risulta essere più efficace nei confronti di larve mature (agosto-settembre), deve essere applicato al terreno dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno. Tipicamente la sua efficacia è compresa tra il 40 e il 60%. Per la sua efficacia in epoca tardiva è complementare all’impiego di larvicidi di sintesi che invece agiscono bene se applicati in giugno o luglio (Richmond, 2016).

Heterorhabditis bacteriophora: nematode parassita delle larve, preferibilmente già un po’ sviluppate (agosto-settembre). Difficoltà applicative sono dovute a trasporto e conservazione in frigorifero, alla brevissima vitalità e alla necessità di bagnare abbondantemente prima e dopo l’applicazione. Costi elevati per superfici importanti.

Paenibacillus popilliae (Milky Spore): un batterio che infetta e uccide le larve di popillia. La sua efficacia non arriva al 5%, ma ha la capacità di insediarsi stabilmente nel suolo e dunque una applicazione, se andata a buon fine, rende permanente il pur modesto contenimento.

Chromobacterium subtsugae ceppo PRAA4-1: (nome commerciale Grandevo): batterio che agisce per ingestione, efficace per larve fino al secondo stadio. Ancora pochi dati di efficacia disponibili per il momento.

Lotta chimica

Decisamente più efficace rispetto alla lotta biologica l’impiego di insetticidi di sintesi, alcuni di essi sono considerati indispensabili sia negli Stati Uniti che in Canada.

Contro adulti:

la lotta agli adulti ha senso solo in caso di consistente presenza di popillia su specie sensibili che a volte vengono gravemente defogliate. E’ invece poco utile per proteggere prati e tappeti erbosi. Sono efficaci molti insetticidi appartenenti a diverse classi. Ad esempio piretroidi, come tetrametrina, cipermetrina, deltametrina, ecc. La maggior parte dei piretroidi ha però breve persistenza e non è selettiva per le api (anche in America sono ovviamente vietati i trattamenti su piante fiorite, ad esempio le rose i cui fiori sono spesso infestati da popillia). Fa eccezione tau-fluvalinate, piretroide fotostabile e selettivo per le api (in ogni caso non si possono trattare piante in fioritura).

Altri insetticidi sono il neonicotinoide acetamiprid e le diamidi chlorantraniliprole e cyantraniliprole, questi ultimi dotati della maggiore persistenza (Redmond e Potter, 2017).

Contro larve:

trattamenti precoci in giugno (con diamidi o neonicotinoidi) sono più efficaci rispetto ai trattamenti su larve più sviluppate in agosto-settembre. Dopo l’applicazione di insetticidi è necessario irrigare per favorire la migrazione del prodotto nel suolo.

Chlorantraniliprole (sinonimi: rynaxpyr o rinaxypyr): negli Stati Uniti e Canada è il pilastro della lotta a popillia con i formulati Acelepryn, Acelepriyn granular e GrubEx. Ritenuto efficace al punto da essere usato come unico strumento nei programmi di eradicazione in Oregon (USA) e in Columbia Britannica (Canada). Molto lento nella penetrazione nel terreno e nell’azione insetticida è però persistente: richiede un solo trattamento annuale da eseguirsi – secondo la generalità dei protocolli – precocemente tra fine maggio e giugno, poco prima o durante la deposizione delle uova. Studi specifici non hanno però evidenziato differenze di efficacia statisticamente rilevanti con trattamenti eseguiti a metà maggio, metà giugno e metà luglio (Richmond et al., 2012). Ha un profilo ambientale e tossicologico favorevole, poco tossico per le api (Dinter et al., 2008; Zhu et al., 2015), ed altri artropodi utili come sirfidi, coccinelle e acari predatori (Marchesini et al., 2008; Dinter et al., 2008). Ho trovato un solo studio in cui ha fornito risultati inferiori rispetto ai neonicotinoidi, una ricerca sulla disinfestazione del terreno attorno alle radici prima della zollatura in un vivaio di piante arboree (Oliver et al., 2013).

Caratteristiche paragonabili avrebbe cyantraniliprole, come indicato dal prof. Richmond della Purdue University.

Negli Stati Uniti è attesa a breve la registrazione su tappeto erboso di una nuova molecola delle diamidi, tetraniliprole, già disponibile dalla primavera 2020 in Canada con il formulato Tetrino.

Imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam: ottima efficacia su larve, specialmente nei trattamenti precoci.

MA IN ITALIA COSA POSSIAMO IMPIEGARE?

Come adulticidi al momento sono impiegati i piretroidi deltametrina (Decis Evo, registrato anche su tappeti erbosi ma inefficace poiché i danni sono causati esclusivamente dalle larve), tau-fluvalinate (vari formulati autorizzati per colture floreali e ornamentali, forestali e vivai contro coleotteri) e il neonicotinoide acetamiprid (il formulato Epik SL ha ottenuto una specifica autorizzazione). Dal 2022 è stato autorizzata contro gli adulti su vite, drupacee (pesco, albicocco, susino), pomacee (melo e pero) e mais la diamide chlorantraniliprole nei formulati Coragen, Voliam e Corprima.

Tra gli insetticidi larvicidi dal 2023 è disponibile il prodotto fitosanitario Acelepryn 200 SC, contenente la sostanza attiva chlorantraniliprole, autorizzato su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi, sportivi e su tappeti erbosi per l’inerbimento di colture ornamentali in vivaio in pieno campo.

Nell’ambito della lotta biologica il fungo Metarhizium anisopliae (Granmet GR) è reperibile e viene già impiegato nelle zone infestate. Anche il nematode Heterorhabditis bacteriophora è reperibile, anche se non in grande quantità, e non è del tutto chiara la dose di impiego. I suoi costi sono molto elevati e la gestione complicata dalla necessità di conservazione refrigerata e dalla breve vitalità. Bacillus thuringiensis galleriae non è invece reperibile in commercio.

La lotta chimica alle larve è però necessaria in questa fase in cui occorre contenere l’avanzata di una specie aliena dannosa. Fino ad alcuni anni fa era disponibile per tappeti erbosi contro coleotteri Centurio, esca insetticida a base di clorpirifos. Negli Stati Uniti questo principio attivo non risulta essere impiegato contro le larve nel terreno. Ho chiesto il motivo al professor Richmond della Purdue University, autore di molti studi in materia e delle figure qui riportate. Mi ha spiegato che clorpirifos è poco mobile nel profilo del terreno e non riesce a raggiungere la zona di attività delle larve. Sembra che si leghi alla sostanza organica e in ogni caso non ha dato risultati soddisfacenti.

Anche una prova di semicampo eseguita in Italia con clorpirifos ha fornito risultati deludenti (Ciampitti et al., 2016). In ogni caso la molecola è stata recentemente revocata e non è più disponibile dal 16 aprile 2020.

Non sono disponibili i neonicotinoidi imidacloprid, clothianidin e thiametoxam: in Europa, dopo aver subito la restrizione all’impiego solo in ambiente protetto (serra permanente) nessun produttore ne ha sostenuto il rinnovo alla scadenza periodica di registrazione.

Bibliografia

Held D., Potter D., 2009 – Encyclopedia of insects, second edition, Academic press: 539-540

Held D., Potter D., 2002 – Biology and management of japanese beetle. Annual review of entomology. 47: 175-205.

Gibb T., 2015 – Contemporary insect diagnostics, Academic press.

Kistner-Thomas EJ., 2019 – The Potential Global Distribution and Voltinism of the Japanese Beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) Under Current and Future Climates. J Insect Sci. 2019 Mar 1;19(2):16. doi: 10.1093/jisesa/iez023. PMID: 30900722; PMCID: PMC6429693.

Redmond C., Wallis L., Geis M., Williamson R. C., Potter D., 2019 – Strengths and limitations of Bacillus thuringiensis galleriae for managing Japanese beetle (Popillia japonica) adults and grubs with caveats for cross order activity to monarch butterfly (Danaus plexippus) larvae. Pest Management Science. 10.1002/ps.5532.

Redmond C., Potter D., 2017 – Chlorantraniliprole: reduced-risk insecticide for controlling insect pests of woody ornamentals with low hazard to bees, Arboriculture & Urban Forestry 43(6): 242–256.

Richmond D. S., Gibb T, Seiter A., 2012 – Influence of application timing on the efficacy of Acelepryn and Merit against japanese beetle larvae in Kentucky bluegrass turf. 2012 Annu. Rep. – Purdue Univ. Turfgrass Sci. Progr. p. 52- 53.

Dinter A., Brugger K. E., Frost N. M., Woodward M. D. , 2008 – Chlorantraniliprole: a novel DuPont™ insecticide with low toxicity and low risk for honey bees (Apis mellifera) and bumble bees (Bombus terrestris) providing excellent tools for uses in integrated pest management. pp. 84–96. In: P.A. Oomen and H.M. Thompson (Eds.). Hazards of Pesticides to Bees — 10th International Symposium of the ICP-Bee Protection Group. Julius-Kühn-Archiv 423, Bucarest, Romania.

Zhu Y. C., Adamczyk J., Rinderer T., Yao J, Danka R., Luttrell R., Gore J., 2015 – Spray toxicity and risk potential of 42 commonly used formulations of row crop pesticides to adult honey bees, Journal of Economic Entomology, Volume 108, Issue 6: 2640–2647.

Marchesini E., Mori N., Pasini M., Bassi A., 2008 – Selettività di Rynaxypyr™ su artropodofauna utile in agroecosistemi diversi. Atti Giornate Fitopatologiche, 1, 71-76.

Dinter A., Brugger K., Bassi A., Frost N. M., Woodward M. D., 2008 – Chlorantraniliprole – a novel anthranilic diamide insecticide – demonstrating low toxicity and low risk for beneficial insects and predatory mites. Pesticides and Beneficial Organisms IOBC/wprs Bulletin 35: 128-135.

Richmond D. S., 2016 – Managing white grubs in turfgrass. Purdue Extension E-271.

Oliver J. B., Ranger C. M., Reding M. E., Moyseenko J. J., Youssef N. N., Bray A. M., 2013 – Preharvest quarantine treatments of chlorantraniliprole, clothianidin, and imidacloprid-based insecticides for control of japanese beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) and other scarab larvae in the root zone of field-grown nursery trees, Journal of Economic Entomology, Volume 106: 1190–1199.

Piombino M., Smitley D., Lewis P., 2020 – Survival of Japanese beetle, Popillia japonica Newman, larvae in field plots when infected with a microsporidium pathogen, Ovavesicula popilliae, Journal of Invertebrate Pathology, vol.174, july 2020, article 107434.

Ciampitti M., Bianchi A., Bertoglio M., Cavagna B., Süss L., 2016 – Prime esperienze di difesa contro Popillia japonica, L’Informatore Agrario 47: 58-60.

Altri approfondimenti

Mappe delle zone infestate da popillia in Piemonte e Lombardia:

Piano di eradicazione in Oregon:

Aggiornamenti sul lavoro di eradicazione al 2021.

Faqs relative alla scelta dell’insetticida chlorantraniliprole quale unico mezzo per l’eradicazione.

Piano di eradicazione in Canada:

Pagina dedicata al piano di eradicazione di popillia da Vancouver.

Ulteriori risorse, se ce la fai ancora:

Scheda informativa della Colorado State University Extension.

Manuale pubblicato dal US Department of Agricolture nel 2015.

Schede informative della Purdue University Extension.

Ancora extensions della Purdue University.

Etichetta di un prodotto a base di Bacillus thuringiensis galleriae.

Acelepryn, etichetta del prodotto autorizzato in Gran Bretagna per impiego d’emergenza.

Nel mio cortile ho recentemente trovato molti esemplari di popillia morti. Non uso insetticidi e mi domando come mai muoiano tutti nel mio cortile.

Le poche piante che ho apparentemente non sembrano essere state attaccate da questo coleottero.

Difficile fare ipotesi, potrebbe semplicemente trattarsi di individui che hanno terminato il ciclo biologico. Oppure colpiti da insetticidi usati ad esempio contro le zanzare. Se ci fosse una rete Trinet con attrattivo nelle vicinanze potrebbero essere indiviutui contaminati che muoiono a distanza di giorni dal contatto con la rete impregnata di insetticida. I servizi fitosanitari regionali stanno monitorando con trappole e cercando di abbassare la forte infestazione con queste reti https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2018/07/24/trinet-contribuisce-al-contenimento-della-popillia-japonica/59627 .

Pingback: POPILLIA JAPONICA INSETTO POCO CONOSCIUTO MA MOLTO PERICOLOSO PER IL TAPPETO ERBOSO E L’AGRICOLTURA, IMPARIAMO A RICONOSCERLO E A CONTRASTARLO - PADANA SEMENTI

buongiorno, nonostante abbia fatto un trattamento a settembre con nematodi ho trovato qualche larva nel terreno.

E’ necessario un nuovo trattamento ,oppure visto che siamo ad aprile, cosa si puo’ fare?

Antonella

La lotta biologica riduce la presenza ma difficilmente risolve completamente il problema, i nematodi sono vermetti che devono essere vivi e vitali quando si distribuiscono e devono trovare il suolo alla giusta umidità e temperatura per muoversi attivamente alla ricerca della larva da parassitizzare. Nel migliore dei casi la loro efficacia è del 70-80% ma raggiungere questo livello è raro è più da sperimentazioni controllate che in situazioni di ordinarietà.

Per tornare alla domanda, in linea di massima non si fanno trattamenti alle larve mature in primavera, esse mangiano per un breve periodo poi si impupano prima di trasformarsi in adulto che sfarfallerà a partire dalla fine di maggio o dai primi di giugno. Sarà quello il momento di agire con l’insetticida giusto per proteggere le colture erbacee con un solo trattamento insetticida ovicida-larvicida attivo nel terreno per alcuni mesi. E’ in corso di autorizzazione per impiego di emergenza il formulato Acelepryn di Syngenta (a base di chlorantraniliprole), dovrebbe arrivare per tempo ma dovendo passare da vari ministeri ci auguriamo che l’autorizzazione non subisca ritardi a causa della pandemia virale in corso.

Buona sera da giorni ho visto le fogli foglie delle viti traforate e questa sera ho finalmente visto vhe purtroppo si tratta di popillia japonica.

Anche le foglie delle tose stanno subendo lo stesso trattamento. E temo anche per gli ortaggi e gli altri alberi da frutto.

Abito in provincia di Vercelli, in Valsesia a BORGOSESIA e so che sono stati posti degli avvisi

In concreto cosa si può fare per salvare le produzionj senza rischio avvelenamento?

Grazie. Enrica savoini

I prodotti autorizzati in Italia sono descritti nell’articolo. Con un corretto impiego nel rispetto rispetto delle etichette non ci sono rischi particolari.

Buongiorno, ho trovato il prato distrutto dalle larve di Popilia tra fine luglio e inizio agosto. Ho provveduto a fare applicare disinfettante dalgiardiniere. Come conviene procedere per la successiva risemina? Grazie per supporto

in questi giorni ci sono le ultime deposizioni, quindi un corretto trattamento risolve la questione fino all’anno prossimo (come avrà letto l’insetto compie una sola generazione l’anno). Il prossimo trattamento dovrà essere fatto in giugno per evitare i danni subiti quest’anno.